Exposition solo / passée

les morves d'azur

Rebekka Deubner est à sa manière une diariste. Sa pratique s’inscrit dans la continuité de ce pan de l’histoire de la photographie qui, depuis le début des années 1980, revendique une approche associant le banal, le micro-événement – ce presque rien à la base de nos existences –, et l’écriture de soi. Elle nous livre des photographies s’en tenant au plus près de son vécu, groupements d’images généralement conçues, présentées sous forme sérielle, laquelle laisse poindre entre elles le sentiment d’un continuum temporel et narratif. Des clichés qui font séquence. Récit-en-images d’ailleurs fréquemment compilés en publications et qui, selon les éditions ou les expositions, se trouvent encore parfois complétés par des objets – matière collectée évoquant paysages et espaces domestiques –, mais aussi par du texte ou un accompagnement sonore convoquant le cinématographique. Bien qu’innervée par la manifestation des formes plastiques et des thèmes de l’intime, l’Œuvre ne se cantonne pas strictement aux attendus de la photobiographie. Car si le territoire photographique de Rebekka Deubner coïncide avec son univers immédiat, elle s’attache pourtant à repousser l’horizon sémantique de son histoire personnelle vers une exploration plus large des notions d’intimité et de subjectivité.

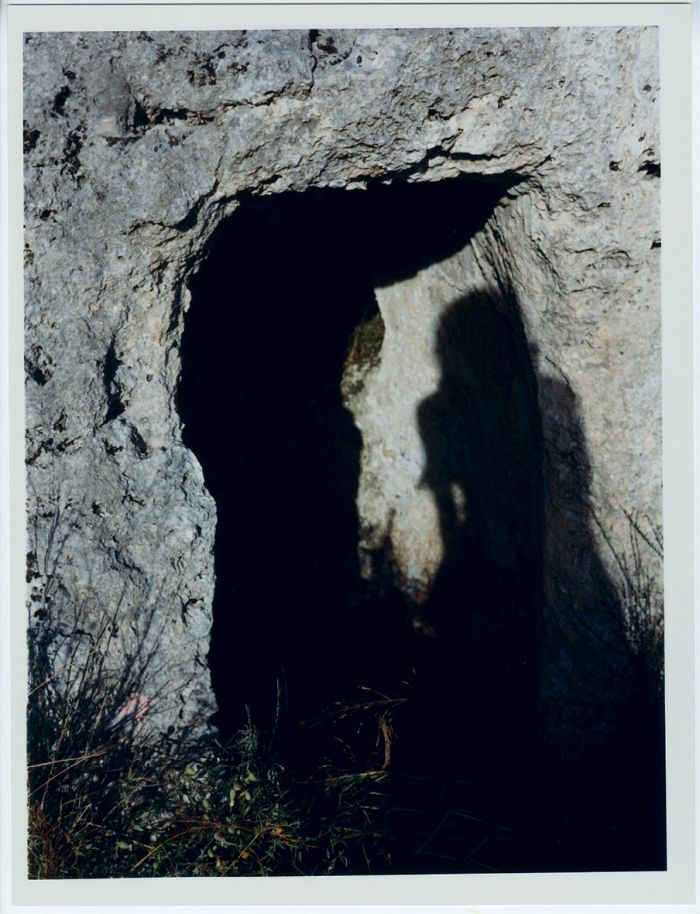

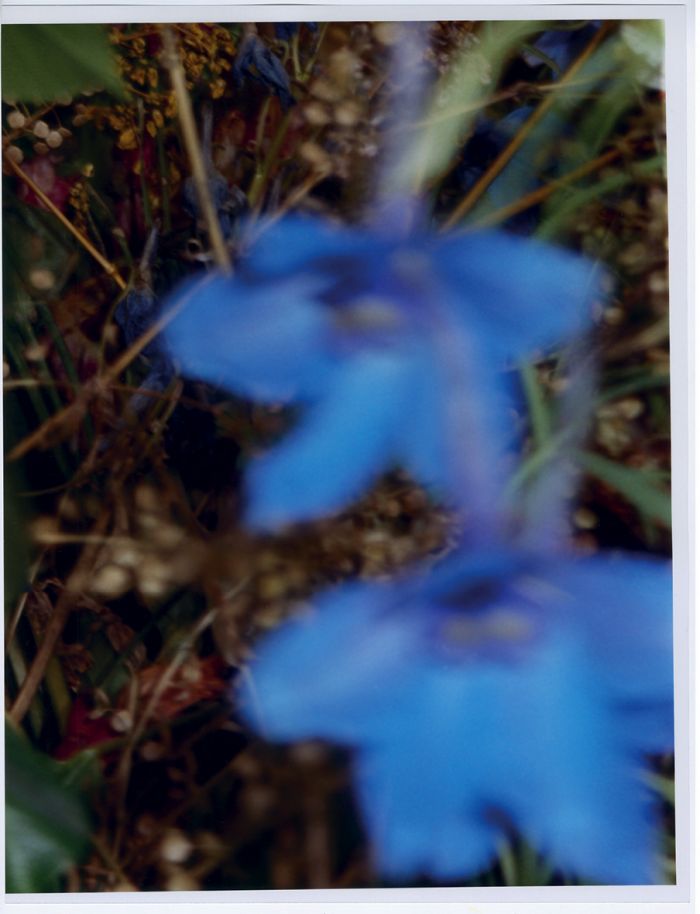

Ici, le récit introspectif qui sous-tend la mise en œuvre ne s’impose pas comme grille de lecture péremptoire. Il cède au contraire volontiers le pas à des topiques élémentaires. Le travail procède d’ensembles décidés par affinités de motifs génériques : la lune dans ses différentes phases, l’eau, le feu, les cavités naturelles ou encore les fleurs… ; et l’événement autobiographique inaugural de la prise de vue se trouve assourdi, comme disséminé dans la récurrence des signifiants.

Il faut aussi dire que Rebekka Deubner photographie comme on déroule une chaîne métonymique, ses images générant pour le regardeur une suite de déplacements et d’associations. La proximité des caractéristiques formelles de certains ensembles d’éléments photographiés donne lieu à tout un jeu de migration graduelle de sens. L’orbe de la pleine lune rime avec la rondeur pâle d’un sein, et renvoie plus loin à cet intriguant aliment sphérique gélatineux, verdâtre, ou encore à la boule floconneuse des pétales d’un chrysanthème. Les grottes et autres formes concaves – la fente labiale d’une anfractuosité volcanique ourlée de jaune par les émanations soufrées, la moiteur d’une cavité buccale que l’on devine par la bouche entrouverte – font écho aux creux du sexe féminin. À force d’itération, une série de liquides translucides – l’eau, les fluides corporels – s’équivalent.

Le principe est limpide dans les choix d’accrochages. Chaque série s’étage à l’horizontale sur une hauteur de mur dédiée, avec des intervalles irréguliers entre les clichés qui fragilisent déjà quelque peu la lisibilité des registres. Alors, sitôt qu’on s’approche pour détailler telle ou telle photographie, cette polyrythmie prend visuellement l’ascendant et l’ensemble se trouve redistribué en une constellation immersive. Ce display trouble la linéarité des différentes séries et accuse le fait que le signifié se constitue ici dans un rapport du signifiant avec un ou des autres signifiants. La mise en espace ouvre chaque ensemble, chaque photographie à la diffraction, au montage, au retour étrange du même ou au creusement de la différence.

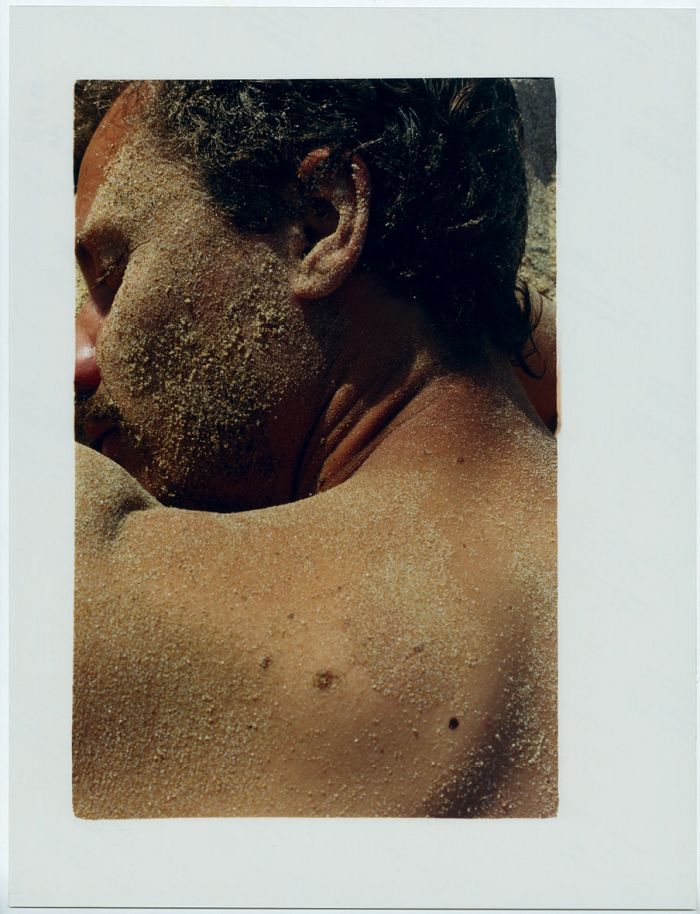

Rebekka Deubner choisit parfois son propre corps pour modèle. Prises de vue directes de sa main, son avant-bras, ses jambes ou son pubis. La fragmentation anatomique sape l’autoportrait. Le morcellement systématique dématérialise le corps réel en une énumération d’échantillons comme soumis à une introspection minutieuse. Les cadrages serrés renforcent l’impression de cloisonnement, faisant état d’un corps comme démembré, sans visage aussi, un corps qui n’est étrangement plus personne. Ces photographies sont particulièrement épurées, privées de tout effet stylistique ou de mise en fiction – Rebekka Deubner pratique l’écriture de soi sans complaisance ni pudeur, sans céder non plus à une spectacularisation de l’image, préférant traduire au plus près la quotidienneté de la chair.

À bien y regarder, des traces inframinces jalonnent ces clichés : reflet cireux de morves transparentes, sécrétions qui s’épandent, opalines, ou sèchent en croûte translucide, et sur la peau pâle encore les larmes, la sueur, la marbrure discrète d’une meurtrissure. Rebekka Deubner présente une topographie du corps féminin où l’intérieur affleure, s’épand, offrant subrepticement au regard le matériau secret et visqueux que la fétichisation autant que la bienséance enjoignent d’ordinaire de dissimuler. Ces autoportraits constituent une effraction de l’intimité corporelle, celle qui définit le corps propre aux deux sens du terme – propreté et propriété. Plus de refoulé. Rebekka Deubner consigne le corps dans ce qu’il a de plus confidentiel : ce corps produisant d’indicibles résidus, surtout ce corps lieu d’impact, surface sensible qui redouble métaphoriquement celle de la pellicule. Ce corps par l’image duquel elle revisite les notions d’empreinte, d’indice qui sont au principe de son médium.

La pratique de désublimation de l’image que Rebekka Deubner met en œuvre traduit en définitive une urgence, celle de la conservation des souvenirs. Et ce, quitte à ce que la photographie affiche quelquefois la qualité d’une image vernaculaire, littéralement saisie au vol – comme ce cliché trop sombre au grain piqué de la porte du caveau familial (ce n’est pas la porte, c’est vraiment l’intérieur de la tombe familiale), révélée sous le morne bleuissement d’un flash. Cette photo dont la visée oblique laisse imperceptiblement percevoir la violence d’avoir à garder, dans ce contexte, l’œil derrière l’objectif.

Rebekka Deubner sait délaisser la technique et le sens au profit de l’indicible. Il y a dans son travail une profusion d’imageries qui explorent ainsi les limites du présentable en faisant état du transitoire et de la décomposition. Comme ces amas d’algues pris plein cadre, de nuit, venant joncher une plage au Japon à quelques kilomètres de Fukushima – leur cueillette a cessé par peur des radiations et le goémon s’amoncelle maintenant, se putréfie, grouillant des cloportes qui s’en régalent.

Une série en particulier manifeste le processus entropique : celle de ces bouquets dont Rebekka Deubner consigne l’éclatante profusion puis la lente décrépitude, chacun de ses clichés accusant davantage la vanité, soulignant l’éphémère de l’instant photographique. Les fleurs sont celle d’une tombe, la tombe celle de sa mère. Floraison et dépérissement indexent la perte incommensurable. Sur certaines images, quelques tiges vertes surgissent des monceaux de compositions fanées. Ou bien le cadre, plus large, laisse s’immiscer en arrière-plan des frondaisons, un tronc robuste – la végétation vivace du cimetière. C’est à la fois Eros et Thanatos. L’écriture de Rebekka Deubner ne pétrifie pas les oppositions, elle cherche au contraire cet écart par lequel se dégager des dialectiques duelles et des valeurs statiques. Dans son travail la limite cède à la circularité pour ouvrir une voie hors des oppositions réglées, dans un mouvement infini où la mort, l’éparpillement de la forme ne fait qu’étape.

Marion Delage de Luget

L'exposition de Rebekka Deubner reçoit le soutien aux galeries / exposition du CNAP Centre national des arts plastiques

Sans titre ,

extrait de la série "mon corps comme une plage",

tirage argentique, 2018

œuvres exposées

vue de l’exposition